トップ >第77回正倉院展

観覧には原則、事前予約制の「日時指定券」が必要です。当日各時間枠の開始時刻まで販売し、予定枚数に達し次第、販売を終了します。観覧当日、日時指定枠に空きがある場合のみ、奈良国立博物館敷地内の特設窓口でも販売します(発券料200円/枚が必要)。希望する時間帯の日時指定券が完売の可能性もあるため、事前購入を推奨します。日時指定券の購入方法の詳細はこちら。

会期 |

令和7年(2025)10月25日(土)~11月10日(月) ※会期中無休 |

||||||||||||||||||

会場 |

〒630-8213 |

||||||||||||||||||

開館時間 |

午前8時~午後6時

|

||||||||||||||||||

料金 |

|

||||||||||||||||||

主催 |

奈良国立博物館 |

||||||||||||||||||

特別協力 |

読売新聞社 |

正倉院展は、太平洋戦争が終わった翌年の昭和21年(1946年)に初めて奈良で開かれ、33件の宝物が出展されました。校倉造りで知られる正倉院正倉で約1300年もの間、守り伝えられてきた宝物のきらめきが、敗戦でうちひしがれた人々を勇気づけたといわれています。以来、古都・奈良の秋を彩る恒例行事となり、国内外の多くのファンを魅了してきました。

大阪・関西万博が開かれた今年、正倉院展にはよりすぐりの宝物が並びます。奈良時代、聖武天皇の身近にあったすごろく盤「木画紫檀双六局」や、鳥の羽で飾られた「鳥毛篆書屏風」などからは、当時の宮廷の様子がうかがえます。また、西アジアで作られたと考えられるガラスの器「瑠璃坏」や、世界各地の宝石や貝殻をちりばめた鏡「平螺鈿背円鏡」などは、シルクロードなどを経て、海を越えて運ばれてきた正倉院宝物の国際性をよく表しています。

さらに、歴史上のできごとや人物にまつわる品々も公開されます。奈良・東大寺の大仏の完成を祝う法要で使われた「天平宝物筆」や、かぐわしい香りで織田信長ら時の権力者を引きつけた香木「黄熟香」など、いにしえのエピソードに思いをはせながら鑑賞することができるでしょう。

このサイトでは、今回出展される67件の宝物の中から10件を紹介します。

- ☆宝物の写真をクリックすると解説と写真が表示されます。

牙笏(北倉)

「笏」は天皇や役人が持つ細長い板で、中国から遣唐使が日本に伝えたとされます。元々は、必要なことをメモして持っていたのが始まりで、後に正装して儀式などに臨むときに威厳を整えるために用いられるようになりました。この笏は貴重な象牙を切り出して仕上げられたもので、先端部分は丸く、下に行くに従って幅が広がっています。聖武天皇の愛用品を光明皇后が東大寺の大仏にささげた際の目録「国家珍宝帳」に書かれている宝物で、歴代天皇のそばにあったとされる収納具「赤漆文欟木御厨子」に納められていました。正倉院に伝わる笏の中でも、格別の由緒を物語る品です。

長さ38.9cm 幅5.2~5.5cm 厚さ1.3cm

木画紫檀双六局(北倉)

奈良時代の人々も双六を楽しんでいました。今のように、サイコロを振って、絵の中のふりだしから上がりへとコマを進めるのとは違って、盤の上にコマを並べ、サイコロの目の数だけ相手の陣地にコマを進めるというルールだったようです。この双六盤は「国家珍宝帳」にも載っており、聖武天皇のそばにあったと考えられています。木製の本体に舶来の高級木材・シタンの板を貼り、そこに、ツゲ、コクタンといった木材、象牙、鹿の角、竹など様々な素材を細かく切ってはめ込む「木画」という技法で、花やつる草、鳥などがいきいきと表現されています。繊細で美しい模様は、盤の上だけでなく側面や盤を支える脚にも広がっています。

縦54.3cm 横31.0cm 高さ16.7cm

平螺鈿背円鏡(北倉)

ガラスの鏡がなかった時代は、銅などの金属の板に自分の姿を映していました。この丸い鏡の背面は、南の海に生息するヤコウガイの貝殻を加工してはめ込む「螺鈿」という技法で、白く輝く花びらや葉、スズメが表されています。赤い花びらなどの部分には中国またはミャンマーで採れた琥珀がはめ込まれ、文様のすき間は中央アジアなどで採れたトルコ石やラピスラズリの小さなかけらで埋め尽くされています。鏡本体の材質を分析すると、唐の時代の中国で作られた鏡の材質とほぼ一致します。貴重な素材を各地から集め、中国の高度な技術で仕上げられたとみられるこの鏡は、正倉院と世界との壮大なつながりを感じさせます。

直径27.2cm 縁の厚さ0.8cm 重さ2473.6g

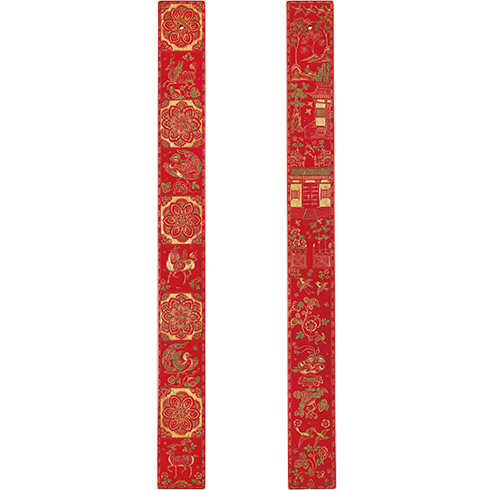

鳥毛篆書屏風(北倉)

「屏風」は部屋を仕切り、装飾にも用いられる調度品です。6扇(枚)が1組のこの屏風は、「国家珍宝帳」に載っている屏風のうちの一つ。1扇に8文字ずつの漢文(中国の文章)の格言が「篆書」と「楷書」という2種類の字体で交互に記されています。今も印鑑によく使われる篆書の字体の部分には、日本にすむキジやヤマドリなどの羽が貼り付けられていて、宝物の名前の由来になっています。文字の周囲には、草花や飛ぶ鳥が、型紙の上に色を吹き付けて白抜きにする方法で表現され、屏風全体に華やかさを加えています。書かれている格言は君主にとっての戒めの内容となっています。聖武天皇はこの屏風を見て何を思ったのでしょうか。

長さ149.0~149.3cm 幅56.3~56.8cm

花氈(北倉)

正倉院には文様の美しい羊毛製の敷物が多く伝わっていて、それらはまとめて「花氈」と呼ばれています。中でも色彩豊かで豪華な代表格が、今回展示される宝物です。多くの花を複雑に組み合わせた「唐花文」という文様が、藍色や緑、赤などに染められた羊毛で細かく表現されています。中央に大きな文様が2つあり、四隅も模様で埋め尽くされています。裏側には墨で「東大寺」と書かれ、「東大寺印」と読める朱色の印が押されていることから、法要で使われていたのでしょう。正倉院の花氈には、繊維の中に日本にはない植物の種子が混じっているものもあり、中国で作られて伝わったのではないかと考えられています。

長さ272cm 幅139cm

天平宝物筆(中倉)

奈良時代の天平勝宝4年(752年)4月9日、東大寺で新しく造られた大仏「盧舎那仏」に魂を迎え入れる法要「大仏開眼会」が盛大に行われました。大仏造立を発願した聖武天皇や光明皇后をはじめ約1万人が参列したといわれ、インドから招いた僧侶・菩提僊那がこの筆を使って大仏の目に墨を入れました。大仏の大きさに合わせて、筆の長さも50cmを超えるビッグサイズになっています。さらに、後の時代にもこの筆が使われています。戦で焼けた東大寺の建物や大仏が再建され、文治元年(1185年)8月28日にふたたび開眼法要が営まれた際、後白河法皇が大仏の目に墨を入れました。筆の管の部分に、そのいわれが墨ではっきりと記されています。

管の長さ56.6cm 管の直径4.3cm

瑠璃坏(中倉)

印象的な紺色とつややかな輝きが、多くの人をひきつけるガラスの器です。正倉院宝物を代表する品で、均整のとれた形は気品を感じさせます。外側には同じガラス材質の輪っかの飾り22個が、規則正しく貼り付けられ、いにしえの優れた技術がうかがえます。西アジアで作られ、シルクロードを経て、はるばる東アジアにもたらされたと考えられています。器の下についているハスの花びらを模した銀製の金具は明治時代に補われたものですが、その後、元々ついていた、植物の葉を模した模様の金具が正倉院の中から見つかりました。また、器を支える台脚部分には竜のような文様があり、東アジアで付け加えられたとみられます。東西アジアの技が合わさって正倉院に納められた奇跡を今回の展覧会で感じてみてください。

口径8.6cm 高さ11.2cm 重さ262.5g

黄熟香(中倉)

日本では古くから、よい香りのする「香木」を大切にしてきました。この宝物は仏前を清めるため東大寺に伝わり、正倉院に納められたといわれ、「東」「大」「寺」の3文字が隠された「蘭奢待」という別名でも知られます。何か所もの切り取った跡があり、足利義政や織田信長、明治天皇が切り取らせたことを示す紙片もついています。東南アジア原産のジンチョウゲ科の樹木で、表面などに付いた樹脂が今も香りを放っています。正倉院宝物を管理する宮内庁正倉院事務所などが詳しい調査をしたところ、8世紀後半から9世紀末頃までの間に伐採されたか倒れたことがわかりました。また、香りにはハチミツやシナモンのような甘い香りなど、300種類以上の香りの成分が含まれていることもわかりました。

長さ156.0cm 重さ11.6kg

*香料メーカー・高砂香料工業が正倉院事務所の協力で「黄熟香」の香りを再現しました。特別展「正倉院 THE SHOW –感じる。いま、ここにある奇跡–」(8月24日までは大阪歴史博物館で、9月20日~11月9日は東京の上野の森美術館で開催)で体感することができます。

黒柿蘇芳染金銀山水絵箱(中倉)

仏にささげものをする際に用いた「献物箱」で、箱そのものが美しい作品として仕上げられています。黒柿の材を「蘇芳」という赤い染料で染めることで赤みのある落ち着いた茶色にし、高級な木材・シタンに似せています。箱のふたの表面には、金や銀の絵の具で四方から中央に向かって山々が描かれ、鳥が舞い、雲がわき上がっています。これらは当時の最先端だった「山水画」の技法が生かされていると考えられています。わき上がる雲は、鑑真和上が開いた奈良・唐招提寺の金堂の天井付近に描かれたものに似ていることから、鑑真とともに中国から渡ってきた工人(職人)らが持ち込んだのでは、という説もあります。

縦18.0cm 横38.8cm 高さ12.5cm

桑木阮咸(南倉)

丸い胴を持つ姿は、アメリカで生まれたバンジョーという楽器にも似ています。張られた絃は4本。3世紀の中国にあった晋という国で、俗世を避けて山野で静かに暮らした文人「竹林の七賢」のうちの一人、阮咸が演奏の名手だったことにちなんだ名前です。絃をはじくばちが当たる「捍撥」という部分に貼られた丸い革には、ひげをはやした3人の文人が描かれていて、阮咸らの姿を思わせます。今は肉眼で確認できませんが、捍撥の上の2か所に貼られた丸い革には太陽を表す三本脚の鳥、月を意味するウサギやヒキガエルなどが描かれています。胴の部分の背面には「東大寺」と記されていて、法要で使われたことがわかります。

長さ102.0cm 胴の直径38.2cm