Articles and Videos動画・コラム

【正倉院 聞き耳頭巾(ききみみ ずきん)】#2

今年も恒例の正倉院展が始まる。細密な絵画と柔らかみのある螺鈿の対比に興趣がそそられる琵琶や、美麗な螺鈿で密に装飾された鏡など、いかにも正倉院という品々が顔を揃え、あちこちで「見どころ」が熱く語られる季節でもある。

季節の便り、という訳ではないが、先日、読売新聞大阪版に寄稿を求められ、今秋に1250年の御遠忌法要を迎える東大寺の良弁僧正をとりあげた。そのゆかりもあって、今年は、良弁自筆の署名のある文書(しかも4通も)が会場に展示される。

いま私は、正倉院文書研究会代表の立場で寄稿している。例年、文書に関心を持つ有志が集い、研究集会が開かれるのもこの時期である。

良弁の出自は謎に満ちている。幼少の頃、金色の鷲に攫われて母と離ればなれになり、杉の樹上に置かれたという伝説は、そのまま一筋、平城の東で山林修行に励んだ若き日の姿につながるようだ。今回出陳の正倉院文書 正集第七巻の中で一番古い文書は、1通目(年代順に並ぶ)の天平20年(748)10月28日寺堂司牒である。つまり、東大寺の屋台骨を支える僧として、その動静が知られるような地位に昇る頃には、良弁は既に60歳となっていたのである。最後の4通目は、聖武太上天皇が亡くなった後、天平勝宝8歳の(68歳)のもの。この間、良弁は、仏教界全体の統括にあたる僧綱のメンバーに迎えられ、大仏開眼会を成功裡に終え、次いで初代の東大寺別当に任じられている。以後も、まだまだキャリアの登り坂を登っていく途上にあった。

いま東大寺開山堂に安置される良弁僧正坐像。いつ頃の姿を映したものかは知りがたいが、その風貌からは、揺るぎない落ち着きと自信が感じられる。しかし、正倉院文書からは別の一面も垣間見えるように思う。

例えば、2通目の署名に見られる「少僧都良弁」である。通常は、書記役が肩書きの「少僧都(しょうそうず)」まで書いておき、本人はおもむろにそこにサインを加えれば署名が完結する。ただ、それにしては3文字は大きく元気がよすぎる。書記ならもう少しお行儀よく記すはずだ(続く3、4通目では実際そうなっている)。

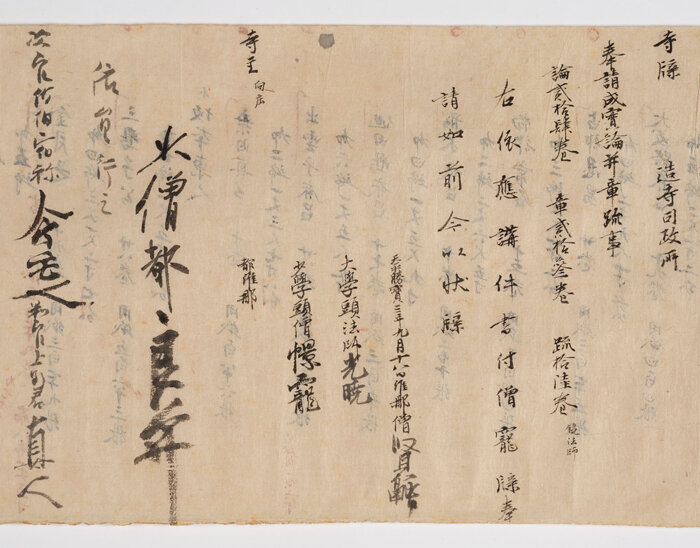

造東大寺司牒 正集〈中倉15〉第7巻第2紙

自署に比べれば、まだ抑制的な筆遣いだが、よく見れば墨色も筆癖も「良弁」と共通する。ここから私は「少僧都良弁」すべて自筆と見るが、やはりこれは変則である。少僧都就任は、この文書の5ヶ月前。本人も周辺も、こんな時どうするか不慣れだったのかも知れないが、いきなり「少僧都」から自分で書いてしまうとは...。

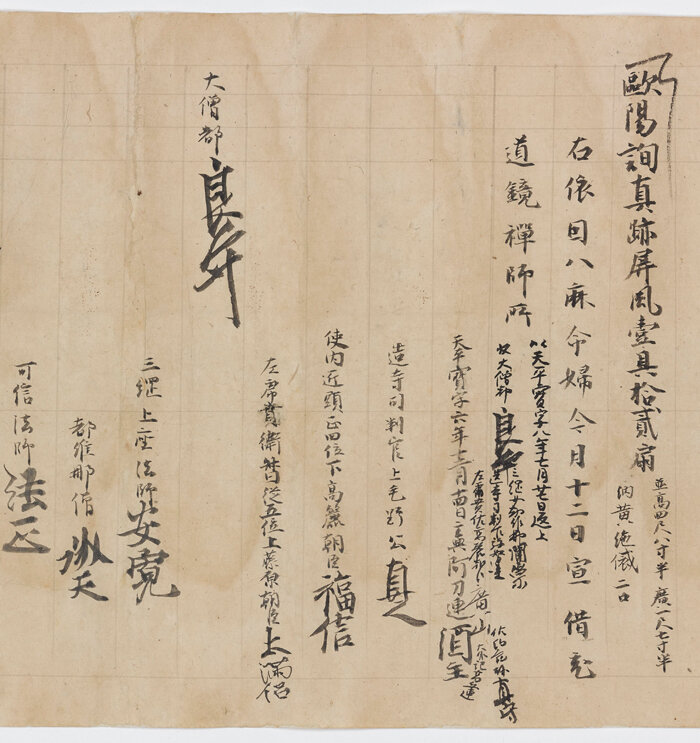

もう一つ、事例がある。北倉に出入帳(双倉北雑物出用帳)という文書がある。聖武天皇崩御後の献納品は、倉から出し入れされるたび、ここに記録される決まりであった。中を見ていくと、天平宝字6年12月に、歐陽詢真跡屏風(おうようじゅんしんせきびょうぶ)を道鏡が借り出した記録がある。

道鏡は、良弁の弟子であったといわれる。歴史上の存在となった今、当人同士がどのような関係であったか、知る由もないが、翌々年の7月、藤原仲麻呂が叛旗を翻す直前に、屏風が返却されてきた。その際に、良弁が自ら受け取ってサインしたやり方は明らかに異例である。ここは本来、返却だけで独立の条を立てて記載すべきところだが、貸出記載余白の注記に、良弁は自署を加えてしまった。トップがそのようにしたら、以下の人々も同じ振る舞いをするしかない。かくして、写真のように、狭い空間に5名の連署がひしめき合う、珍しい現象が後世に残ることとなった。

出入帳(北倉 170) ※ 今年の正倉院展には出品されません

坐像の風貌はあくまで謹厳であり、そこに見て取れる「ぶれない」人柄は、良弁の一生を貫くものであったろう。そのかげで、どこかそそっかしい一面を持ち合わせ、周囲は振り回されながらも尊敬の念をもって仕えていた。「聞き耳頭巾」をかぶってみると、不思議やそんな様子が見えてきたのである。

(元・宮内庁正倉院事務所長 杉本一樹)