Articles and Videos動画・コラム

【正倉院 聞き耳頭巾(ききみみ ずきん)】#7

今回も、令和6年の出陳品から題材を取り上げて見たい。これまでと趣向を変えて、写経所文書から選んでみた。「52続々修正倉院古文書 第2帙第2巻」である。

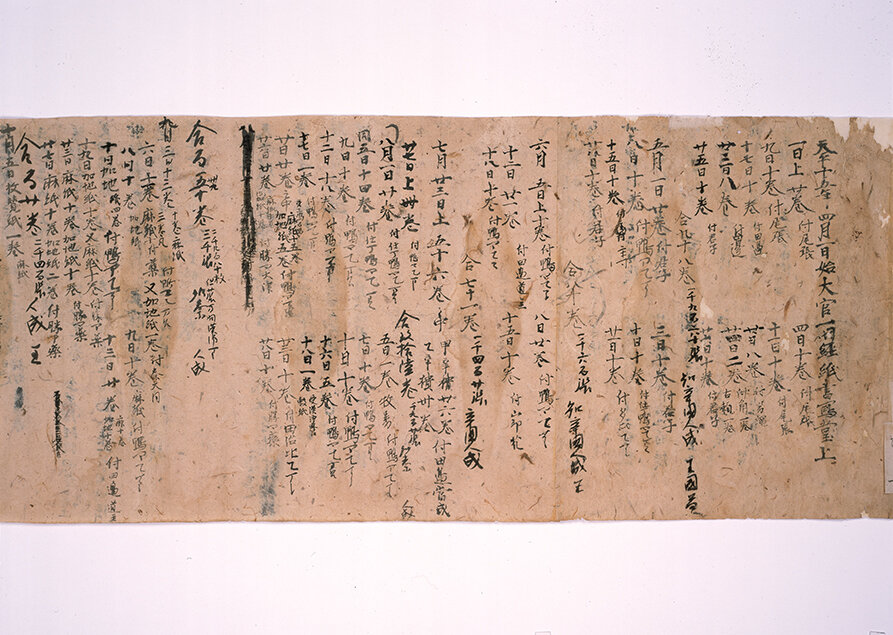

大官一切経紙上帳 続々修正倉院古文書〈中倉20〉第2帙第2巻 第2~3紙

写真に示した、最初の文書の書き出しには、「天平15年(743)4月1日から始まった〈大官一切経(だいかんいっさいきょう)〉の書写をおこなう〈堂〉へ運んだ(巻子状態の料紙のリスト)」という趣旨の一文があり、これを簡潔にまとめた言い方が史料名の〔大官一切経紙上帳〕である。「大官」とは、聖武天皇勅願の一切経であることを示す。

五月一日経の通称でよく知られる光明皇后発願の一切経が、関連史料までかなり豊富に残存するのに比べると、聖武勅願一切経のほうは現物の経典・書写をめぐる記録ともに残りが悪い。これは稀少例なのである。

この文書の内容は、これから写経をおこなうために整えた料紙を、いつ、どれだけ〈堂〉に運んだか、日付順に記していったものである。数量が「巻」を単位に数えられているから、紙はすでに貼り継がれて巻物の状態になっている。装潢(そうこう)と呼ばれる、写経のための紙を準備する作業部門(仕上げの装訂もここで行う)で書かれたことが分かる。

大量の文字を扱う写経事業において、管理部門で文字を使っての事務仕事が大量に発生することは想像がつく。それは、装潢の現場であっても例外ではなかった。現物は、十巻なり二十巻なり、まとまった数が出来上がったところですぐに届ける。しかし、内容をその度ごとに記した控えは、書いたものを後で専門の事務管理者に見せて、確認してもらわなければならない。

各月の記載小計に「○○巻」と数量を書いた後に、濃い墨で合計紙数を書き加え、署名しているのが辛国人成。正倉院文書に残された痕跡を見る限り、仕事の工夫を追い求めた、やり手の事務官であった。してみると、この文書は、最初の年、毎月装潢の作業場と事務室との間を往復したことになる。

もう一つ、装潢の現場を彷彿させる特徴を示すのが、文書を書いた紙である。

粗繊維(塵)が多く混入した、今でいえば民芸紙という風姿だが、これは通常の品質で撥ねられてしまうような滓(かす)まで捨てずに紙に漉いた結果である。経典そのものは勿論(もちろん)、通常の写経所で使われる紙と比べても、グレードは格段に落ちる。展覧会場では、完成品である聖語蔵経巻と見比べれば、その差は歴然であった。

写真の範囲からは外れるが、このあと天平15年末まで記し終えたところで、この「紙上帳」の筆はいったん置かれる。大官一切経の書写事業そのものが中断されたためである。次に書き継がれる日付は「十八年正月」。以前から続いていた写経が再開した、という意味でこののち「先写一切経」と呼ばれるが、その間、何もなかったかのような続き方の自然なこと。心急くことの多い身には、羨ましい時間の流れ方である。

そして、その後もこの文書は、引き続き装潢部門に留めおかれ、利用は裏面に及んで天平勝宝5年(753)に至る。見てくれはともかく、大事に使われた文書なのである。

(元・宮内庁正倉院事務所長 杉本一樹)