Articles and Videos動画・コラム

【正倉院 聞き耳頭巾(ききみみ ずきん)】#8

前回#7に引き続き、令和6年に展観された品の中から、別の写経所文書を選ぶことにする。「53続々修正倉院古文書 第11帙第5巻」〔自私所来案〕である。内容は、当時の私願経(しがんきょう)について、その内実をうかがわせるもので、珍しい。

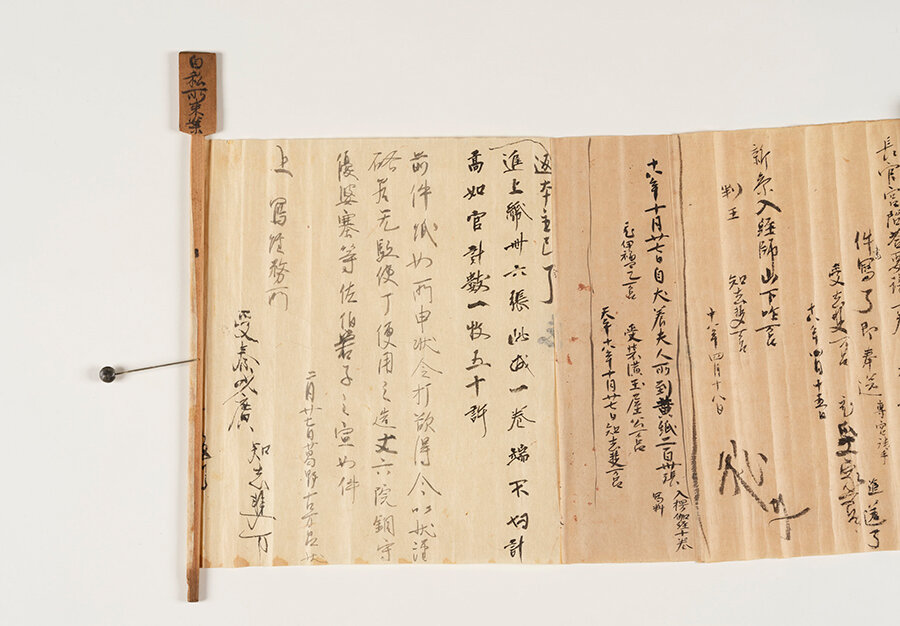

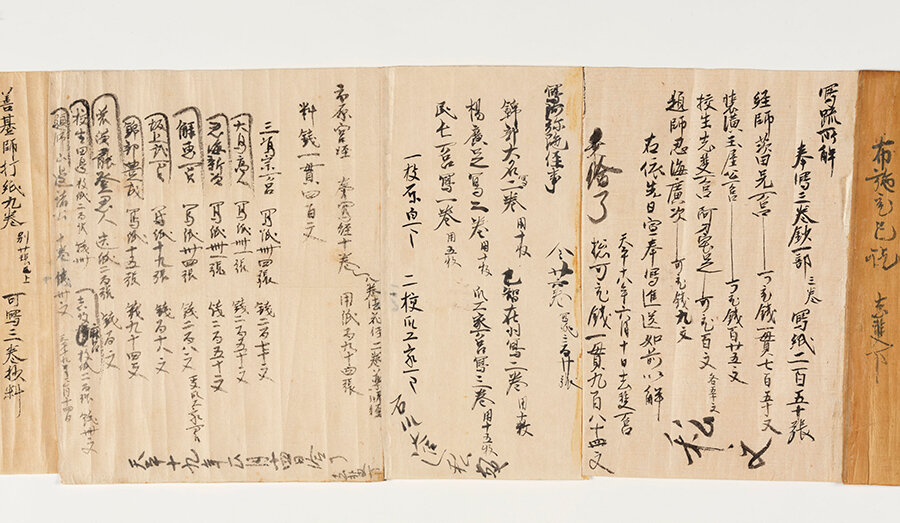

この巻は、おおむね奈良時代当時のまとまりを保っており、個別の文書を貼り継いで保管する、「継文(つぎぶみ)」の方法で、全体を一つにまとめたものである。巻子(かんす:巻物)が、ものを書く際の標準形式であった時代、継文は、出来上がりが同じく巻子の形態となることもあって、最も自然なファイリングの方法であった。また、「自私所来案」は、往来軸と呼ばれる見出し付きの軸に書かれたタイトルである。

自私所来案 続々修正倉院古文書〈中倉20〉第11帙第5巻 第9~11紙

本巻の中間には抜き取られた部分がある。もともと一緒に貼り継がれていたなかから、万葉の歌人としても名を残す市原王(いちはらおう)の署名がある文書と関連部分に着目、取り出されたのである。明治時代の整理・編集の過程で、この3通だけが続修後集の第1巻として先行デビュー、残りは続々修の中に属する結果となった。

写経所のしごとは、国家主導の写経プロジェクトである。だが、その周囲に、都に住む貴族たちの個人的な写経が、地続きの大きな広がりをもって存在した。この史料はあらためてそれを教えてくれる。

自私所来案 続々修正倉院古文書〈中倉20〉第11帙第5巻 第5~9紙

写真を見ると、大ぶりの筆で書入れられた「私文」ほか、写経の依頼主を示す記載が目を引く。「私」とされた対象は、「長官宮(ちょうかんのみや)」すなわち当時造東大寺司(ぞうとうだいじし)長官の任にあった市原王の肝煎(きもいり)で写された経典にも及ぶ。

ここに、この継文を作った志斐連万呂(しびのむらじまろ)の姿勢がうかがわれる。直属の上司を始め、関係筋からの依頼だから、何かと便宜をはかったのには違いないだろうが、「私」と「公務」との区別は譲れないという主張を感じる。

志斐万呂は、文書の継目ごとに、裏側に「志」の頭文字で封を加え、項目を縦線で区切る(今回の例でもやっている)、あるいは業務引継の文書に細かい注意書きを添えるなど、写経所事務官のなかでも一二を争う几帳面な仕事ぶりで知られる。だとすれば、「堅物で融通がきかない」と煙たく思うひともいたかも知れない。

昔、この旧状を復原する内容の小報告を、勤務先の紀要に発表したことがある。市原王関係も、その他の文書の一部も、活字本の『大日本古文書』編年文書では第2冊に収録するが(明治34年刊行)、この時には、すべて明治初年に作成された写本「大橋本」第7冊に基づいての収載であった。実は、この大橋本の内容は、「抜き取り前」の状態を示すもので、写本が独自の価値をもつ恰好の事例となっている。なお、続々修に属する部分は、原本の確認を経て『大日本古文書』第9冊に再録された(大正3年:1914刊行)。

写経所文書は、戸籍・計帳・正税帳に代表される律令制公文と比べると、一段階、いや二段階ほど掘り下げたレベルで、「細かい」。これが悪口に聞こえたら、不徳の致すところだが、その細かさが分かるくらい、残っているボリュームが大、細部での多様性に満ちている、ということである。今回の私願経の事例も、その一端を示すものである。

さて、3回にわたって、令和6年正倉院展の出陳品を取り上げて所感を記した。いわゆる振り返りである。実物を見る前の予習はもちろん結構なことであるが、展観された品を取り上げることで、経験を共有しながらコラムをお読みいただくのも一興と思う。

「2023年09月08日」の日付のある#1で、「正倉院に伝わる数多くの史料や宝物について正倉院文書研究会のみなさまにつづっていただきます」と紹介されてから足かけ3年。これ以上書き手が変わらずにいると、「正倉院文書研究会」は、杉本のソロ・プロジェクト名かと勘違いされかねない。次回は、新たな執筆者が登場する予定である。

(元・宮内庁正倉院事務所長 杉本一樹)