Articles and Videos動画・コラム

【正倉院 聞き耳頭巾(ききみみ ずきん)】#9 奈良時代の男は「ひとでなし」か?

正倉院展に出陳した文書で注目を集めるものの一つに、当時の人々の暮らしぶりをうかがわせる史料がある。今回は「月借銭解(げっしゃくせんげ)」、すなわち奈良時代の写経所で営まれた高利貸しにまつわる史料(借金の申し込み書)を取り上げたい。

借金と聞いて一番気になるのは、金利の話であろう。当時の法定金利が2か月で12.5%以下であったのに対し、月借銭は月利13~15%で運用されていて、明らかに違法、苛烈である。写経所が写経生ら職員に借金を負わせ、その高額な利息を組織の運営維持に充てる、というのが実態だったようである。コンプライアンスなどという言葉もないご時世、仮にも公的な組織のものとは思えない仕組みが、奈良時代にはまかり通っていた。しかも、これは写経所に限った話ではなく、当時、公的な組織が独自の貸し付けで運営費用を賄う方向性はむしろ推奨されていたというから、驚きである。写経生は臨時職員だったので、彼らとしても、写経所での勤務を足掛かりに役人としての正式な職を得たい、という希望があったらしい。背に腹は代えられない、という諦めの中で、日々、腕や脚の痛みに耐えつつ経巻の書写に勤しんでいたのであろう。職場の命令には逆らえない-現代にも通じる、組織人の悲哀である。

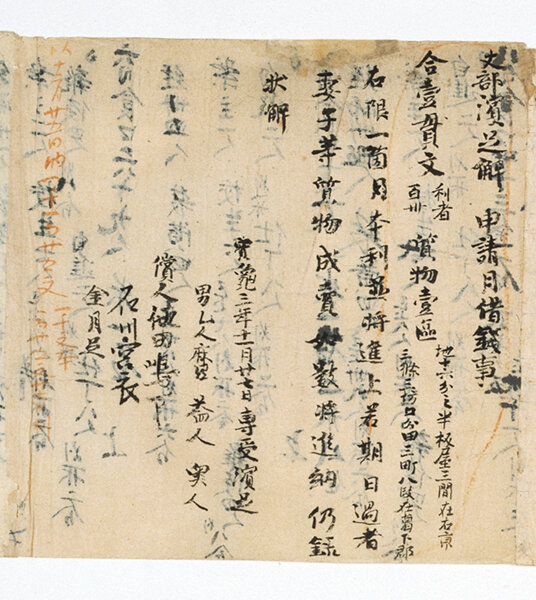

丈部浜足月借銭解 続々修正倉院古文書〈中倉20〉第40帙第1巻 第86紙裏

そんな写経生の荒れ果てた精神状態のなせる業(わざ)か、月借銭解の中には、一瞬ギョッとするような記載が認められるものがある。写経生・丈部浜足(はせつかべのはまたり)の宝亀3年(772)11月27日の月借銭解(続々修正倉院古文書第40帙第1巻裏)をご覧いただきたい。「若期日過者、妻子等質物成売如数将進納」、すなわち「返済期限を過ぎたなら、妻やこどもなどの質ぐさを売っ払ってきっちり返済する」というではないか。

落ち着け、落ち着け、日々ありがたい経文を書写する写経生ともあろう者が、仮の話とはいえ、借金を返せなければ、カタとなっている妻やこどもを売っ払うなどと、堂々と宣言するものだろうか。もし本当なら、この業界からきっぱり足を洗って、もっと清らかな世界を扱う仕事に就きたい、そんな覚悟まで芽生えてくる。

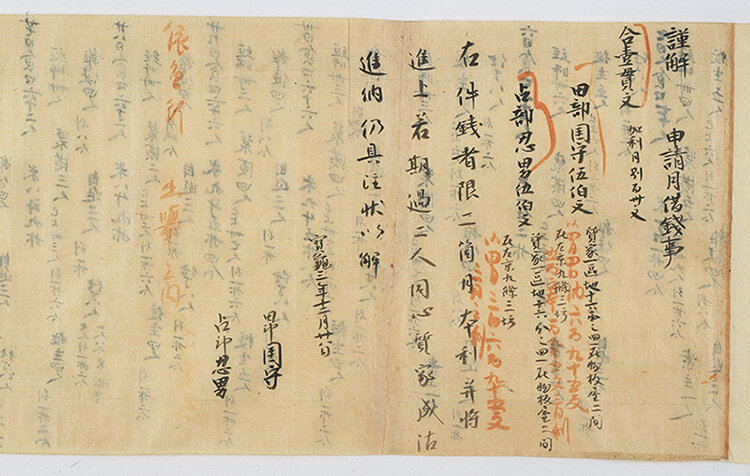

田部国守・占部忍男月借銭解 続修正倉院古文書〈中倉16〉第23巻 第5・6紙

しかし、少し調べてみると、これはとんだ誤解であることが分かる。田部国守(たべのくにもり)・占部忍男(うらべのおしお)月借銭解(続修正倉院古文書第23巻)という別の史料をご覧いただきたい。これは、2人の写経生が共同で提出した月借銭解であるが、「若期過、二人同心、質家成沽進納」、すなわち、期日を過ぎた場合、借り手である国守と忍男は「二人同心」して質物(この場合は家屋)を売却して支払う、と約している。彼らは連帯責任を負っており、この表現には、一方がいなくなっても、もう一方が責任を果たす、という含意もある。

これを参照すれば、「妻子等質物成売」は、「『妻子等=質物』を売り払う」ではなく、「(浜足がいなくなっても)妻子らが質物を売り払う」と解した方がよさそうである。実際、浜足解の冒頭には、右京所在の自宅や葛下郡(かつげぐん)にある口分田が質物として、また、末尾には、浜足の名に続いてその子息の名「乙人麻呂(おとひとまろ) 益人(ますひと) 奥人(おくひと)」が、それぞれ明記される。債務の確実な履行を誓うために責任の所在を明らかにしたのが今回取り上げた表現であり、並々ならぬ意気込みの表れでも、当時の男の「ひとでなし」ぶりの証拠でもないのである。

実は、古代史学会では「妻子等=質物」説が長らく信じられてきた。これは、この文書を翻刻した『大日本古文書』第6巻(昭和5年刊行)が「妻子等ヲ質物トナシテ売ラン」との解釈を掲出したがゆえと思われる。担当初回として、奈良時代の男性の汚名を晴らすことから始めてみた。

(宮内庁正倉院事務所長 飯田剛彦)