Articles and Videos動画・コラム

悠久の輝き(前編)

「第76回正倉院展」に出展されている宝物について、奈良国立博物館の研究員が考察をまじえて、その魅力について解説します。まずは前半です。

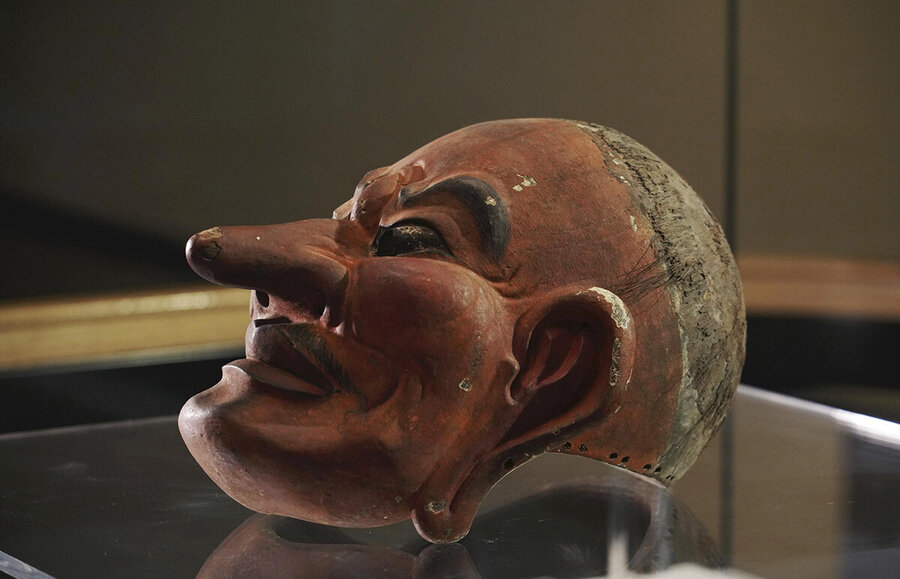

色重ね 赤ら顔巧みに

◆伎楽面・酔胡従(きがくめん・すいこじゅう)(縦30.8cm、横24.3cm、奥行き30.2cm)

伎楽は呉楽(くれがく)とも呼ばれ、推古天皇20年(612年)に百済人・味摩之(みまし)が「呉」(中国・江南地方)から学んで日本へもたらしたと伝えられる。7~8世紀には法会などに際して盛んに行われたようだが、次第に衰微し、中世にはほとんど途絶したため、内容の詳細には不明な点が多い。

本面は鼻先を長く突き出して、ひげを蓄え、赤みを帯びた顔であることから役柄は酔胡従と考えられる。酔胡従は8人で1組を構成したとみられ、酔った胡人(こじん)(西方の異国人)の王に従って楽舞の終盤に登場し、泥酔した演技で観衆を楽しませたようだ。

キリの一材製で、内部をくりぬいた後、瞳、鼻孔は貫通させる。瞳は輪郭が不整形だが、これは完成後に演者が視界を確保するために刳(く)り広げたのだろう。表面には黒漆を塗り、白色下地を施した上で橙(だいだい)色を塗り重ね、さらに額・頬・耳に赤色でぼかしを加えて赤ら顔を巧妙に表現している。頭髪には獣毛を3段に貼り、顕微鏡による観察の結果、馬毛と判定され、たてがみと推定されるに至った。

面裏の左耳部に「捨目師(しゃもくし)作」の墨書がある。墨書からこの人物の作とわかる面は正倉院にもう1面(酔胡従)が伝わるほか、東大寺に3面(童子2面、呉公〈ごこう〉)とイギリスの大英博物館に1面(童子)が残る。

いずれも年紀はないが、本面にみる精彩ある表情は大仏開眼会で演じられた伎楽に用いた将(しょう)(相)李魚成(りのうおなり)・基永師(きえいし)・延均師(えんきんし)の面に近く、黒漆下地を施す仕上げ法も共通することから、捨目師作の面も開眼会の伎楽に用いられたのだろう。

奈良国立博物館主任研究員 山口隆介

(2024年11月1日付 読売新聞奈良県版より掲載)

御霊に捧げた肘おき

◆紫地鳳形錦御軾(むらさきじおおとりがたにしきのおんしょく) (高さ20cm、長さ79cm、幅25cm)

ゆったりと寝転んで休んでいたい。人間の一番安らいだ状態が睡眠にあるのはいつの世も変わらない。それはまた聖武天皇も同じだった。今回の正倉院展には聖武天皇がお使いになった肘おき、「紫地鳳形錦御軾」が出展される。肘おきといっても全体がクッションの形状をしていて、全面を鳳凰(ほうおう)文の錦で覆った豪華な逸品だ。

正倉院宝物は聖武天皇の四十九日に際して、光明皇后が東大寺の大仏さま(盧舎那仏〈るしゃなぶつ〉)に天皇の御遺愛品を奉納されたことを起源とするが、その際に作られた宝物リスト「国家珍宝帳(こっかちんぽうちょう)」では、この御軾が末尾近くに登場する。宝物リストは袈裟(けさ)から始まり、宮廷調度や武器などが続くが、その最後は屏風(びょうぶ)と枕、そして御軾と御床(ごしょう)(ベッド)で終わっている。

数々の名だたる宝物の締めくくりが、どうしてこうしたセットだったのか。それは聖武天皇の御霊(みたま)がお休みになる場所を向こう側の世界にお届けする意味があったというのが私の考えだ。「国家珍宝帳」に記された願文(がんもん)という願いを述べた部分には、聖武天皇の御霊が盧舎那仏の世界に赴き、「花蔵之宮(けぞうのみや)」という宮殿に行かれるとある。宝物はあくまで大仏さまに捧(ささ)げられたものだが、その目的が聖武天皇の冥福(めいふく)を祈ることにあったことからすれば、天皇の御霊のお休み所で必要となる物品も、宝物の機能として期待されていたのではないだろうか。

聖武天皇がお休みになられている、その面影を宿す宝物としてこの御軾を見ることができるのではないかと思うのだ。

奈良国立博物館主任研究員 三田覚之

(2024年11月2日付 読売新聞奈良県版より掲載)

七宝つややか 配色の妙

◆黄金瑠璃鈿背十二稜鏡(おうごんるりでんはいのじゅうにりょうきょう)(長径18.5cm、縁厚1.4cm)

今年10月半ば、初めてこの鏡を目にすることができた。正倉院宝物の梱包(こんぽう)に先立って必ず点検作業が行われる。その時の第一印象は、たっぷりとした厚みの七宝釉(ゆう)が、まるで溶かした飴(あめ)のように見えたことだ。宝物には大変失礼ながら、「おいしそう」なツヤで、とても1300年前のものとは思えないほどだった。世界のどこを見渡しても、これほど豊かな、そして状態の良い古代の七宝作品は見つからないだろう。

次に印象的だったのは、黄、緑、深緑の3色の配色の妙。本品の七宝釉の正体は鉛ガラスだ。その色味は、鉄分を加えて黄色系に発色させるか、銅分で緑色系にするかの二択で、当時はまだ赤や青に発色させるのは難しかった。この限られた選択肢から、目にも鮮やかな色彩の宝相華(ほうそうげ)を作り出したセンスは素晴らしい。

縁取り線に金メッキを施してアクセントにすることも忘れていない。これを作った工人の「冴(さ)え」から想像するに、本品とは色違いの七宝鏡も一緒に作っていたことだろう。

さらに観察を続けると、花びらを1枚ずつ別材で作り、それを狂いなく組み立てている精巧さにも感服させられた。宝相華の複雑な文様を七宝で飾るには、全体を一度に焼き付けるより、部材ごとに作った方が失敗は少ない。とはいえ、30以上の部材を一つに組み上げるには、入念なパーツ設計と優れた金属加工技術が必要である。これらを見事にやり遂げているところに、強い精神力が感じられる。

点検時間はわずか数分間。その間に、美と技術の大合唱が怒濤(どとう)のように押し寄せてきた。そのインパクトは、本品が鏡という実用品であり、金銀を惜しまぬ高貴な品だという基本説明を忘れさせるほど強いものだった。

奈良国立博物館学芸部長 吉澤悟

(2024年11月3日付 読売新聞奈良県版より掲載)